نصوصٌ مقتضبةٌ وهادفةٌ لسهيل عيساوي

"قَدَّمَ لها وردةً حمراء، وذهب مع الريح. بعد مرور أربعين عامًا، ما زالَ شذاها يعبق في حُجَيرات قلبها"

(سهيل عيساوي، والي المدينة، ص 32)

مقدمة

نقوم في هذه الدراسة بالتعريف بالكتاب ومحتواه، وبالقصّة القصيرة جدًّا وعناصرها، ثمّ سنختار عددًا من قصص المجموعة لتفسيرها وتحليلها، وفحص درجة تجاوبها مع عناصر القصّة القصيرة جدًّا. سنحاول اختيار قصص تشمل العناصر المتنوّعة ونتوقّع أن نجد أغلبيّة العناصر في جميع القصص متشابهة العناصر.

تعريف بمجموعة القصص القصيرة جدًّا موضوع الدراسة:

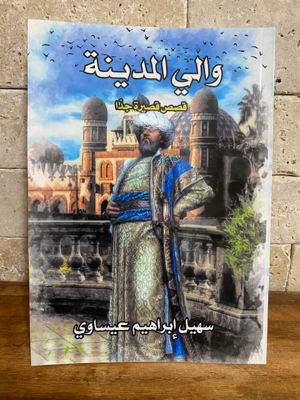

"والي المدينة"/سهيل عيساوي هي مجموعة قصص قصيرة جدًّا 2025.

تحتوي المجموعة على 58 قصّة قصيرة جدًّا يتوزّع عدد كلماتها كما يلي:

قصّتان تحتوي كل منها على 17 كلمة.

42 قصّة تحتوي كل منها على 20-50 كلمة.

12 قصّة تحتوي كل منها على 51-60 كلمة.

قصّة واحدة تحتوي على 70 كلمة.

قصّة واحدة تحتوي على 105 كلمات.

تعريف بالقصّة القصيرة جدًّا:

القصّة القصيرة جداً هو نوع أدبي أصغر حجمًا من القصّة القصيرة وقد لا تتجاوز بضعة أسطر وأحياناً قد لا تكون أكثر من سطر واحد. ومثالًا على ذلك قصّة كتبها أرنست همنغواي سنة 1925، مؤلّفة من ستِّ كلمات: "للبيع… حذاء طفل لم يلبس قطّ".

معظم الباحثين شدّد على الأهمّيّة السرديّة الّتي تتميّز بالتّكثيف عن طريق جمل قصيرة كثيفة، كلغة الشعر وفعليّة الجملة، والمفارقة والرّمزُية والتلميح والتّناصُّ. فالمفارقة تعطي القصّة إثارة وحيويّة بسبب الثنائيّة الضّدّيّة فيها، والتلميح والتّناصّ يفيدا الكاتب باستثمّارهما لنصوص أخرى على مستوى الحدث، ويجدر بنا الإشارة إلى عنصر التّخييل الّذي يمنح القصّة قوة سرديّة. القصّة القصيرة جدًّا تتطلّب الجرأة، والإثارة الإدهاش.

يتطلّب السرد التركيز على لحظة معيّنة بمعنى انتقاء لحظة حاسمة وإضاءتها بشكل واضح.

واستخدام لغة مركّزة حيث كلّ كلمة تقدّم معنى وتقرّب القارئ أكثر إلى جوهر القصّة. واستعمال الصور والأفكار الّتي تُلهم القارئ وتدعوه للتأمّل.

تحمل القصّة القصيرة جدًّا عمقًا وإثارة وتوتّرًا أكبر ممّا يُتوقّع من حجمها الصغير.

مبنى القصّة قد يكون كما يلي: تبدأ بجملة مثيرة ثمّ حالة توقع ودهشة، سبب ونتيجة، طريحة (Thesis) والنقيضة (Antithesis)، حدث وبوينتا، قاعدة واستثناء وغيرها.

كتابة القصّة القصيرة جدًّا ليست جديدة في الادب العربيّ وتعود إلى الرّواد الأوائل: خواطر محمد تيمور في مجموعته القصصيّة "ما تراه العيون"، 1922. يحكي عن الحياة المصريّة بكلّ تفاصيلها وشخوصها، كتبها بشكل حقيقيّ كمن يصوّرها بكاميرا، فتجد بعض شخصيّاتها قريبة منك. ونجيب محفوظ في "أحلام فترة النقاهة"؛ هي نصوص أدبيّة إنسانيّة قصيرة جدًّا كثيفة ورمزيّة، لها أبعادٌ فكريّة فلسفيّة. وكذلك ما كتبه يوسف إدريس، وزكريّا تامر، وتوفيق يوسف عوّاد وغيرهم

حسين المناصرة يقول "الحجم عتبة أولى مهمّة لتعريف القصّة القصيرة جدًّا، وهذا ما دعانا إلى التأمّل السريع في حجم هذا الفنّ من خلال مجموع القصص الّذي تجاوز مئتين وخمسين قصّة قصيرة جدًّا في الملفّ الّذي أعدّه القاص اليوسف، وكانت النتيجة أنّ أقلّ حجم في متن القصّة القصيرة جدًّا بلغ أربع كلمات وأنّ أكبر حجم لهذه القصّة بلغ حوالي 270 كلمة (قصّة واحدة) في حين تراوح حجم جلّ القصص بين 20 و60 كلمة. ولعلّي أزعم أنّ نصّ القصّة القصيرة جدًّا ينبغي أن يكون في حدود خمسين كلمة. ومن ثمّ فإنّ أيّ حجم هو مبرَّر ومشروع وغير قابل للمصادرة مادام يقلّ عن ثلاثمّئة كلمة في تصوّرنا غير المثالي للسقف الأعلى الّذي يصل إليه حجم القصص القصيرة جدًّا" (المناصرة، 2015، ص 7-8).

إشكالية المصطلح:

كَثُرت تسميات هذا النوع القصصيّ، مثل: القصّة اللّحظة، القصّة البرقيّة، القصّة الومضة، الأقصوصة القصيرة، مقطع قصصيّ، مشهد قصصيّ، خاطرة، وفي الغرب الكثير من القصص تُسَمّى القصّة البوينتا (point short story) والّتي تعتمد على الخاتمة المفاجئة والّلاسعة (البوينتا) الّتي تجعل المتلقّي يعود ليقرأها مرّة ثانية، وهذه النوع يقول عنه Bushnell (2014):

"The Point short story" does everything stories are supposed to, and many things they aren’t. It begins with a dream, for example, and ends with backstory, both big violations of craft and yet somehow perfect".

"القصّة البوينتا تفعل كلّ ما يفترض أن تفعله القصص، و"أشياء كثيرة لا تفعلها. تبدأ بحلم، على سبيل المثال، وتنتهي بقصّة خلفيّة، وكلاهما انتهاك كبير للحرفيّة ومع ذلك فهي مثاليّة بطريقة ما."

أهمّ عناصر القصّة القصيرة جدًّا

العنوان

العنوان هو عتبة النَّصّ، وهو من أهمّ عوامل نجاح القصّة القصيرة جدًّا وغيرها. لذلك يجب أن يكون قويًّا ومؤثّرًا كي يثير المتلقّي ويشدّ انتباهه ليتابع القراءة.

كثيرًا ما يصعب على الكاتب اختيار العناوين، لأنّ العناوين هي مفاتيح الخوض في المضمون، ومعرفته. في العنوان يجب الاهتمام بلغته السليمة، إيجازه، دقّته، جاذبيّته وإثارته وسلامته اللّغويّة وغيرها.

النهاية

النهاية من أهمّ عناصر كتابة القصّة القصيرة جدًّا، وتكون عن طريق إثارة دهشة المتلقّي الّتي تجعله يعود إلى النّصّ، وإلى العنوان ليفكر مجدّدًا بمقاصد ما قرأ، ليبدأ بالتخّيُّل والتأويل، كما تعتمد على صور البلاغة الأدبيّة، مثل: الكناية، الاستعارة، السبب والنتيجة، إثارة التساؤلات، الثنائيّة الضديّة وغيرها.

الشّخصيّات في القصّة القصيرة جدًّا

القصّة القصيرة جدًّا لا تقدّم من الشخصيّة سوى ضروراتها القصوى، إذ ربّما تكتفي من البطل بنظرة من عينيه، أو إشارة من إصبعه، أو كلمة من شفتيه، ويبدو عندها رسم الشخصيّة أكثر اختزالًا، وأندر تنوّعًا، وأقلّ عددًا ممّا نراه في القصّة القصيرة. فإن وصف الشخصيّات، بما فيها البطل، يشبه إشارات برقيّة، يلتقطها القارئ ليجمع نثار الصفات والسلوكيّات.

والشخصيّة في القصّة القصيرة جدًّا هي في معظم الأحوال، مجرّد حامل لوظيفة فعليّة، فلا يحتمل قِصَرُ النصّ تنوّعَ وظيفتها وتغيّرَ شكلها، ومن هنا فإنّ المنوط بالكاتب أن يعيَ وظيفة شخصيّته، ويستثمّر العنصر الأنسب فيها لبناء الحكاية، سواءٌ أكان هذا العنصر مظهرًا أم جوهرًا أم سلوكًا أم حديثًا وغيرها (حطيني، 2020)

عدد الشخصيّات في القصّة القصيرة قليل جدًّا؛ عادة نجد في النصّ شخصيّة واحدة أو اثنتين على الأكثر. ولا يقدّمها الكاتب للمتلقّي بشكل واضح، إنّما بالتلميح أو الإشارة؛ ذلك لأنّ كلّ شخصيّة تتطلّب تخصيص مِساحة لمعرفتها، ووصف لمكانتها في القصّة، لذا لا نجد أيّ شخصيّة غير ضروريّة للقصّة، وهكذا يحافظ الكاتب على بناء قصّته وتكثيفها. مثلًا كلّ شخصيّة تتمحور حولها أحداث معينة، وهي شريكة بها، ولها دور في تطوّرها وغير ذلك، وإضافتها في السرد يبطل كونها قصّة قصيرة جدًّا. مع هذا تقوم الشخصيّة بأدوار مختلفة، قد يكون عاملًا أو موظّفًا، أو طبيبًا، أو قائدًا أو عاطلًا عن العمل، وهذا يعود إلى الحكاية ذاتها.

المكان والزمان

الزمان والمكان عنصران أساسيّان في أيّ نتاج قصصيّ في الرواية والنوڨيلا والقصّة القصيرة، حيث يلعبان دورًا مهمًّا في إيصال رسالة الكاتب وأهدافه، وهذا يتطلّب مساحة كبيرة في عمليّة السرد. الزمان والمكان في القصّة القصيرة جدًّا يأتيان بشكل مكثّف ومرموز وملمح. دون تفاصيل مطوّلة. ودور المتلقّي استكشافهما ضمن السياق.

اللّغة

اللّغة في القصّة القصيرة جدًّا تتميّز بالتكثيف والإيحائيّة والشاعريّة، وتبتعد عن المعلومات وعن الإبطاء السرديّ. لا يوجد مكان ولا وقت لكثرة الكلام فالكاتب في القصّة القصيرة جدًّا يقتصد في الكلام، ويكتفي بالتلميح والإشارات البرقيّة.

ويقول في ذلك أشرف عكاشة (2024): " تميّزت لغة ق ق ج باللّغة الإيحائيّة القلقة، ذات النفس الشاعريّ بدلًا من اللّغة الإخباريّة السرديّة الّتي عهدناها مع جلّ كتّاب القصّة القصيرة…فالقصّة القصيرة جدًّا يحرص مؤلفها على تخيّر اللّفظة في الجملة، والجملة في التركيب، والتركيب في المقطع في نسيج الحكاية ككلّ. فخاصيّة الاقتصاد في الكلام، هي إحدى مقوّمات ق ق ج، بحيث تكون أشبه بإشارات برقيّة، شاعريّة وموحية ومكثّفة، يصعب حذف كلمة منها، وإلّا اختلّ المعنى".

وبناء على ما سبق، فقد حدّد الدكتور أحمد جاسم الحسين مقومات القصّة القصيرة جدًّا في أربعة أركان أساسيّة وهي: القَصَصيّة، والجرأة، والوحدة، والتكثيف. والكاتب سليم عباسي حصر ملامح القصّة القصيرة جدًّا في الحكائيّة، والمفارقة، والسخرية، والتكثيف، واللّجوء إلى الأنسنة، واستخدام الرمز والإيماء والتلميح والإيهام، والاعتماد على الخاتمة المتوهّجة الواخزة المُحَيِّرة، وطرافة اللّقطة، واختيار العنوان الّذي يحفظ للخاتمة صدمتها. أمّا الناقد المكسيكي لاوروز زافالا فقد أشار إلى أنّ خصائص القصّة القصيرة جدًّا هي: الإيجاز والإيحاء والتناصّ. أما الناقد الأرجنتينيّ راوول براسكا فيحصر مميّزات القصّة القصيرة جدًّا في ثلاثة أركان جوهريّة وهي: الثنائيّة، وتتمثّل في وجود عالمين أو حالّتين متقابلتين في النصّ القصصّي (حلم/يقظة، صورة حقيقيّة/ صورة معكوسة إلخ) وتحدث الثنائيّة بتحوّل مفاجئ في وجهة نظر الراوي، أو بتقديم روايتين مختلفتين لنفس الحدث، والمرجعيّة التناصيّة، وانزياح المعنى. (وردت في عكاشه، 2024).

أمثلة من الكتاب

والي المَدينَةِ (ص 21. 56 كلمة)

"بعد يوم من العمل الشاقّ، جلستُ أراقب قرص الشمس الذهبيّ، كيف يغيب خلف البحار رويدًا رويدًا.

تسلَّل النعاس إلى عينيّ، ثَقُل جسمي، ورحتُ أغطّ في سبات عميق، ورأيتُ فيما يرى النائم أنّ والي المدينة أصدر أمرًا بقطع يد السارق.

وعندما استيقظت تذكّرت أنّ عليَّ زيارة السوق القديم، لأتبضّع التوابل، بحثت عن رَجُلٍ أصافحه، فلم أجد كفًّا".

يتألّف النصّ من ثلاثة أجزاء: الأوّل يبدأ بكلمة "بعد" وينتهي بكلمة رويدًا"، وهو وصف ذاتيّ جميل لحالة شاعريّة للسارد. الثاني تستمرّ الحالة الأولى بشكل أكثر شاعريّة لتصل إلى حلم باليقظة يؤدّي إلى بداية "حدث" القصّة الأساسيّ: رأى كالنائم أن "والي المدينة أصدر أمرًا بقطع يد السارق". الثالث هو نتيجة للأوّل: "بحثت عن رَجُلٍ أصافحه، فلم أجد كفًّا".

العنوان عاديٌّ. الحدث فيه ثنائيّة ضديّة، قرار الوالي غير مدروس، والنهاية مفاجِئة، قُطِعَت أيدي كلّ الناس فلم يجد السارق من يصافحه، وهذا يعني أنَّ الكلَّ يسرقون. القرار مثير للاستغراب والدهشة، تحتوي القصّة على 15 فعل من 56 كلمة ما يعني 27 بالمئة. نرى أنّ السارد استعمل جملًا فعليّة خالية من حروف العطف، كما استخدم الفاصلة بدلًا من الواو، ما نسميه ((Asyndeton الفصل؛ وهو الإتيان بجمل أو مفردات غير معطوف بعضها على بعض (وهبة والمهندس، 1984. ص 274). وهو حذف أحرف العطف، مما يُبرز الصرامة والإثارة والتوتّر وسرعة السرد. وتنتهي القصّة بنهاية صادمة "بحثت عن رَجُلٍ أصافحه، فلم أجد كفًا".

رسالة الكاتب: يدعو الكاتب إلى التريّث ودراسة القضيّة جيّدًا قبل اتّخاذ القرار.

عَرينُ الأسَدِ (ص 29. 26 كلمة)

"استغلَّت مجموعة من الثعالب والأفاعي وجود الأسد في رحلة صيد، فقاموا بهدم عرينه. لمّا بلغ الخبر الأسد، زأر بقوَّة، وابتسم، وقال: "أينما حلَّ الأسد يكون عرينه".

بِنية القصّة هي سبب ونتيجة: السبب ما فعلته الثعالب والأفاعي، وهو هدم عرين الأسد. النتيجة: استهتار الأسد بفعلتهم.

رد فعل الأسد ""أينما حلَّ الأسد يكون عرينه" مثير للدهشة وغير متوقّع، فالمتلقّي يتوقّع من الأسد التهديد والوعيد، لكنّه لم يفعل ذلك، وقوله هو تناص مع أقوال مأثورة ترجع إلى شخصيّات قياديّة، مثل نابليون وديغول وتشرشل:

"حيث أجلس يكون رأس الطاولة". "أينما يجلس قيصر يكون رأس الطاولة".

جمل فعليّة: في القصّة سبع جمل فعليّة من أصل 26 كلمة (27 بالمئة تقريبًا).

رسالة الكاتب: يدعو للأخذ بقول هنري كسينجر:" إن لم تكن تعرف إلى أين تتجه فلن تصل إلى أيّ مكان".

تاجر الحمير (ص36. 20 كلمة)

"اشترى تاجر الحمير جميع حمير القرية، أضاف إليها الرسن والخرج ونظّارة وقَلَمًا، وأعطاها اسمًا هنديًّا، وباعها لأهل القرية بعشرة أضعاف!"

الحدث الأساسيّ ليس جديدًا وكثيرًا ما يُروى بشكل أو بآخر. في هذا القصّة القصيرة جدًّا نجد عناصرَ كثيرة أوّلها عدد الكلمات (20) وعدد الجمل الفعلية (20%).

السخرية: أضاف نظارةً وقَلَمًا وزَيَّن بها الحمير. مفاجأة تثير الرغبة بمعرفة ما حدث.

التلميح والإشارة: أقوال شائعة، مثل: "لَبِّس العود بجود" و "الفرخة لبّسوها ريش نعام، ظلّت فرخة" و"الحمار ليس سوى حمار رغم أنّه محمّل بالذهب" و" الحمارُ حمارٌ ولو بين الخيول ربا"، فشكله وطبائعه تختلف عمّا هو الحال في الحصان، وكلّ شيء يرجع الى أصله. وهذا المثل له قصّة، مفادها انّ رجلًا اشترى حمارًا، وأراد أن يدخل في السباق مع الخيول، تركه وهو صغير بين الخيول حتى كبُر، والمعروف أنّ الخيول عندما ترى صاحبها تصهل ويكون صوتها جميلًا، أمّا الحمار فإنّه ينهق، عندئذ رأى الرجل ألّا يدخل بالحمار في السباق، لئلّا يفتضح أمره فلمّا سألوه قال لهم هذا المثل الّذي سرى بين الناس.

(Asyndeton)الفصل: انظر ما ورد في قصّة "والي المدينة".

رسالة الكاتب: الإشارة إلى بعض الاشخاص الّذين يحاولون اخفاء ما يعانون به من نقص عبر تقليد من هم أكثر قوّة وكمالًا، وكلّ شيء يرجع الى أصله، و"رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ". ويدعو الكاتب إلى الاهتمام بالجوهر إي بأخلاق الناس والقيم الّتي يتحلّوْن بها وأفكارهم البنّاءة للمجتمع وعدم الانجرار وراء المظاهر الخارجيّة.

شاعر المرأة (ص 37. 23 كلمة)

"كتب ألف قصيدة عصماء في حبّ المرأة ونصرتها، وعندما ارتفع صوتها عليه، صفعها على خدّها الورديّ، فسقطت تفاحة حمراء، وتناثرت كلّ القصائد الجرداء".

تطرح هذه القصّة قضيّة الجدليّة بين ما يعلنه الإنسان وما يخفيه. وفيها الطريحة (Thesis) والنقيضة (Antithesis). تحدث هذه الثنائيّة الضديّة بتحوّل مفاجئ في وجهة نظر السارد وتأتي الحاجة لحلّ الصراع الكامن في الثنائيّة.

الطريحة: كتب ألف قصيدة عصماء في حبّ المرأة ونصرتها.

النقيضة: وعندما ارتفع صوتها عليه، صفعها على خدّها الورديّ.

في حالات التناقض هذه نتوقّع حلّ للصراع ما نسميه الشميلة Synthesis وفي القصّة كانت "فسقطت تفاحة حمراء، وتناثرت كلّ القصائد الجرداء" ما يعني ظهور الحقيقة.

في القصّة خمسة أفعال من 23 كلمة (22 بالمئة).

يجدر بنا فحص اتجاهات "شاعر المرأة" حول المرأة ونصرتها. الاتجاه هو محصلّة المفاهيم الّتي كوّنها الفرد من خبراته وتجاربه السابقة، والّتي تميل بالسلوك نحو شيء معيّن أو ضدّه. للاتجاه ثلاثة عوامل: العامل الفكريّ (ماذا يفكر؟) والعامل الحسيّ (ماذا يشعر؟) والعامل السلوكيّ (كيف يتصرّف؟).

الجانب الفكريّ فيها هو ما صرّح به الشاعر أي حبّ المرأة ونصرتها.

الجانب الحسّيّ غَضِبَ عندما ارتفع صوتها.

الجانب السلوكيّ صفعها على خدّها الورديّ.

نستنتج أنّ اتجاهه يحتوي فقط على تصريحه، ولذلك لا قيمة لأقواله. وهنا نقول له:

"طويل اللّسان قليل الإحسان". وفي هذا قال جبران خليل جبران: "وليست حقيقة الإنسان ما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره، لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغ إلى ما يقول بل إلى ما لا يقول (رمل وزبد).

رسالة الكاتب: يدعو الكاتب إلى تبنّي الحديث الشريف: "أيّها الناس، اتّقوا الله في النساء، اتّقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرًا".

برج خليفة (ص 45. 26 كلمة)

"صعد قمَّة برج خليفة، اقترب من الغيوم الرماديَّة، شاهد تقزُّم الزمان والمكان والناس والسيّارات...

هرب بذاكرته إلى زقاقات مدينة القدس، شعر بنسمة من السعادة تغمر روحه."

بُرج خليفة هو ناطحة سحاب في إمارة دبي في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. تمّ افتتاحه في عام 2010 ويبلغ ارتفاعه الإجمالي 829.8 مترًا ويُعَدُّ أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم بعد أن تجاوز برج تايبيه 101 في تايوان في عام 2009. حصل على عدّة جوائز في مجال التخطيط والهندسة وعمليّة البناء. يعد برج خليفة رمزًا للتقدّم والتطوّر وهو الرمز الأمثل للفخامة والرفاهية.

عندما صعد الزائر إلى قمّة البرج تَقزّم الزمان والمكان والناس والسيارات، كلّ هذا بسبب علوّ البرج. شعر بعدم أهميّة البرج وهرب من فكرة أهميته إلى زقاقات مدينة القدس حيث دبّت فيه الفرحة والسعادة. وهنا نجد أهمّ عنصر في القصّة القصيرة جدًّا وهو الثنائيّة الضديّة: قمّة مقابل زقاقات، برج خليفة مقابل القدس، رفاهية مقابل قداسة.

سخرية: تقزُّم الزمان والمكان والناس والسيّارات.

نجد أيضًا ( (Asyndetonالفصل والجمل الفعليّة.

رسالة الكاتب: القدس مركز العالم، القدس في كَفَّة وباقي العالم في الكَفَة الأخرى.

الواعظ (ص51. 29 كلمة)

"ضمّوه إلى لجان الصلح.

يقف خطيبًا بين المتخاصمين، يحثُّهم على الصلح سيّد الأحكام والأنام...

وعندما يلبس الليلُ عباءَته السوداء، يُشعِلُ نار الفتنة بحطب العائليّة والطائفيّة بعود ثقاب الأنا."

بداية جاذبة تثير توقّعات المتلقّي بسبب المضمون الإيجابيّ في اسم القصّة "الواعظ" و"لجان الصلح". النهاية مفاجئة للمتلقّي بسبب المضمون السلبيّ في "يشعل نار الفتنة بعود ثقاب الأنا".

استعارات: "نار الفتنة"، "حطب العائليّة"، "ثقاب الأنا".

أنسنه: "يلبس اللّيل عباءَته"

تناص: تناص مع القول الشائع "الصلح سيِّد الأحكام"

تلميح: تلميح إلى المثل العربي "كلامٌ كالعسل وفعلٌ كالأسل" (الأسل: الشوك الطويل، السيف، السكين) وإلى المثل "حِلْوُ اللّسانِ قَليلُ الإحسان" تضرب هذه الأمثال في اختلاف القَوْل والفعل. إنسانٌ ذو وجهين أو ذو لسانين.

نجد أيضًا (Asyndeton) الفصل والجمل الفعليّة.

رسالة الكاتب: يدعو الكاتب إلى السلوك قلبًا وقالبًا، بِلا مُوَارَبَة، بصِدْقٍ وإخلاص.

عيد العمال (ص 60. 42 كلمة)

"احتفل الجميع بعيد العمّال، إلّا العمّال الّذين أيقظوا الشمس من نعاسها، جهَّزوا زادهم المغموس بالعرق والدم، وقفوا تحت أشعّة الشمس طويلًا، تلسع جلودهم، وتتسلَّل من بين جيوبهم الخاوية...

صاح كبير الموظّفين الّذي مرَّ بسيارته الفارهة بجانب مكتبه المغلق: "عاش الأوّل من أيّار".

الجميع يحتفل بعيد العمّال، إلّا العمّال. يذهب العمّال إلى أعمالهم الشاقّة، يجهزون زادهم المغموس بالعرق والدم، يستيقظون مع الفجر، يقفون طويلًا تحت أشعّة الشمس الحارقة أمّا كبير الموظّفين يمرّ بسيارته الفارهة ويصيح "عاش الأوّل من أيار".

الثنائيّة الضديّة هي أكثر عنصر يبرز من بين عناصر القصّة القصيرة جدًّا في هذه القصّة: بين العمّال الّذين يعملون بالأعمال الشّاقة في عيد العمال مقابل الموظّفين الّذين يحتفلون: الجميع يحتفل بعيد العمّال، إلّا العمال.

أنسنه: أيقظوا الشمس من نعاسها. (الشمس تنعس كإنسان).

انزياح: الشمس تلسع جلودهم. (الشمس ككائن حيّ يلسع).

الرمزيّة: جهَّزوا زادهم المغموس بالعرق والدم، تعبير يرمز إلى العمل الشاق.

عبارة دارجة: "عاش الأوّل من أيار".

نجد أيضًا (Asyndeton) الفصل والجمل الفعليّة.

رسالة الكاتب: ينتقد الكاتب ظلم أصحاب العمل للعمّال ويدعو إلى احترامهم وتقديرهم ومنحهم حقوقهم.

خلاصة

قمنا في هذه الدراسة بالتعرف إلى الكتاب ومحتواه، وبالقصّة القصيرة جدًّا وبعناصرها ثمّ اخترنا سبع قصص قصيرة جدًّا من قصص المجموعة تشمل العناصر المتنوعة وفسرناها، وفحصنا درجة تجاوبها مع عناصر القصّة القصيرة جدًّا، كما تطرّقنا إلى رسالة الكاتب من القصص المختارة. وكما توقّعنا وجدنا تشابهًا كبيرًا بين العناصر الفنيّة في أغلبيّة القصص.

سهيل إبراهيم عيساوي

كاتب وناشر ومدير مدرسة ابن سينا في كفر مندا، حاصل على اللّقب الأوّل والثاني من جامعة بئر السبع. كتب الشعر والقصّة القصيرة جدًّا وقصص الأطفال والأبحاث التاريخيّة والأدبيّة، تُرجمت بعض قصصه للأطفال إلى العبريّة والإنجليزيّة، حاصل على عدّة جوائز تقديريّة في البلاد والخارج، مدوّن وناشط ثقافيّ.

المصادر

المناصرة، حسين. (2015). القصّة القصيرة جدًّا رؤى وجماليات. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع. إربد – الأردن.

الحسين محمد جاسم. (1997). القصّة القصيرة جدًّا. مقاربة تحليليّة. دار عكرمة للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق.

حطيني، يوسف (2020). مَلامِحُ الشَّخصيّةِ في القصّة القَصِيرةِ جِدًّا. المكتبة الالكترونيّة 4.2.2020. https://www.facebook.com/e.bibliot/posts/pfbid0uadyGeuGEYuXKtQXQaSeDvaUbdcPmZgiPBZwEQDgfXZm6vZmJsHBpKsSPm9Z9K94l/?locale=ar_AR

عكاشة، أشرف. (2024). القصّة القصيرة جدًّا في الوطن العربيّ. موقع صدى. مدار النقديّة.

https://sadazakera.wordpress.com/2024/01/26/

عيساوي، سهيل. (2025). والي المدينة. إصدار: دار سهيل عيساوي للطباعة والنشر.

وهبة، مجدي وكامل المهندس (1984). معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب (ط. 2)، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ص. 274

Bushnell.J.T. (2014). Stories We Love: “The Point” by Charles D’Ambrosio

. mAY.07. 2014 Fiction Writers Review

http://fictionwritersreview.com/shoptalk/stories-we-love-the-point-by-charles-dambrosio/